НќШеЃЌдкжајПЦW(xuЈІ)дКW(xuЈІ)ВПЕкЦпУW(xuЈІ)аg(shЈД)ФъўЩЯ����ЃЌжајПЦW(xuЈІ)дКдКЪПЖЁжйЖYзїСЫю}щЁЖжај“ЬМжаКЭ”ПђМмТЗОDбаОПЁЗЕФЃю}ѓИц����ЃЌНщНBСЫжајПЦW(xuЈІ)дКW(xuЈІ)ВПНќЦкњР@ЬМжаКЭю}ЫљВМОжЕФзЩдэФПпMеЙЧщr����ЁЃЖЁжйЖYБэЪОЃЌ“ЬМжаКЭ”ПДЫЦКмЭ(fЈД)ыs����ЃЌЕЋИХРЈЦ№эОЭЪЧФмдДЙЉЊ(yЈЉng)ЖЫЁЂФмдДЯћйMЖЫ���ЁЂШЫщЙЬЬМЖЫ“Ш§ЖЫАl(fЈЁ)СІ”ѓwЯЕ����ЃЌ“ЬМжаКЭ”п^ГЬЂўЪЧН(jЈЉng)њЩчўЕФДѓоD(zhuЈЃn)аЭ���ЃЌвдМАвЛіЩцМАVЗКюI(lЈЋng)гђЕФДѓзИя����ЁЃ

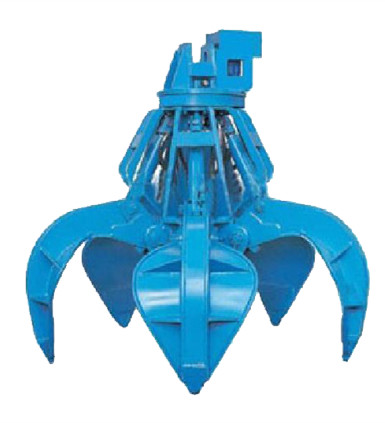

ЬМжаКЭЪЧжИШЫщХХЗХСП(ЛЏЪЏШМСЯРћгУКЭЭСЕиРћгУ)БЛШЫщзїгУ(ФОВФаюЗeСП����ЁЂЭСШРгаCЬМ���ЁЂЙЄГЬЗтДцЕШ)КЭздШЛп^ГЬ(КЃбѓЮќЪе���ЁЂЧжЮg-ГСЗeп^ГЬЕФЬМТёВи����ЁЂAадЭСШРЕФЙЬЬМЕШ)ЫљЮќЪе����ЃЌЌF(xiЈЄn)єСуХХЗХЁЃ

ў(jЈД)СЫНт���ЃЌ2019Фъ���ЃЌШЋЧђЬМХХЗХСПщ401|ЖўбѕЛЏЬМЃЌЦфжа86%дДздЛЏЪЏШМСЯРћгУ���ЃЌ14%гЩЭСЕиРћгУзЛЏЎa(chЈЃn)Щњ���ЁЃп@аЉХХЗХСПзюНKБЛъЕиЬМ

RЮќЪе31%���ЃЌБЛКЃбѓЬМ

RЮќЪе23%ЃЌЪЃгрЕФ46%ўСєгкДѓтжа���ЁЃЬМжаКЭОЭЪЧвЊЯыоkЗЈАбдБОЂўўСєдкДѓтжаЕФЖўбѕЛЏЬМpЯТэЛђЮќЪеЕє����ЁЃ

ЖЁжйЖYНтзxСЫЬМжаКЭЕФПЦW(xuЈІ)ИХФюМАЦфШ(nЈЈi)К����ЃЌЗжЮіСЫЬМп_ЗхКЭЬМжаКЭЙЄзїЕФјШ(nЈЈi)ЭтаЮнЃЌНщНBСЫжајПЦW(xuЈІ)дКW(xuЈІ)ВПжиДѓзЩдэФП“жајЬМжаКЭПђМмТЗОDбаОП”ЕФБГОАКЭвтСx���ЁЂъP(guЈЁn)цIПЦW(xuЈІ)ю}���ЁЂШЮе(wЈД)дO(shЈЈ)гКЭвбгаЕФГѕВНеJзRЃЌВЂОЭЮДэЮвјЌF(xiЈЄn)ЬМжаКЭЕФТЗНЕШЬсГіСЫГѕВНПДЗЈ���ЁЃ

ЖЁжйЖYБэЪО����ЃЌЎ(dЈЁng)ЧА���ЃЌЪРНчИїјЬМХХЗХЬгкВЛЭЌыAЖЮ���ЃЌДѓѓwПЩЗжщЫФюаЭ����ЁЃгЂј����ЁЂЗЈјКЭУРјЕШАl(fЈЁ)п_јМвЕФХХЗХдкЩЯЪРМo(jЈЌ)70жС80ФъДњОЭвбН(jЈЉng)ЌF(xiЈЄn)п_Зх���ЃЌФПЧАе§Ьгкп_ЗхКѓЕФЯТНЕыAЖЮ;ЮвјпЬгкЎa(chЈЃn)I(yЈЈ)НY(jiЈІ)(gЈАu)е{(diЈЄo)ећЩ§М���ЃЌвдМАН(jЈЉng)њдіщLпMШыаТГЃB(tЈЄi)ЕФыAЖЮЃЌХХЗХСПж№ВНпMШы“ЦНХ_Цк”;гЁЖШЕШаТХdјМвХХЗХСПпдкЩЯЩ§;пгаДѓСПЕФАl(fЈЁ)еЙжајМвКЭоr(nЈЎng)I(yЈЈ)ј����ЃЌАщыSН(jЈЉng)њЩчўПьЫйАl(fЈЁ)еЙЕФХХЗХЩаЮД“Ђг”ЁЃ

WУЫВПЗжГЩTјТЪЯШГажZЕН2050ФъЌF(xiЈЄn)ЬМжаКЭ���ЃЌЮвјвВгк2020Фъ9дТГажZ“ЖўбѕЛЏЬМХХЗХСІ гк2030ФъЧАп_ЕНЗхжЕ����ЃЌХЌСІ ШЁ2060ФъЧАЌF(xiЈЄn)ЬМжаКЭЁЃ”п@ЪЧалаФВЊВЊЕЋгжOЦфЦDыyЕФ№(zhЈЄn)ТдФПЫ(biЈЁo)���ЁЃФжївЊАl(fЈЁ)п_јМвЕФЬМХХЗХХcН(jЈЉng)њдіщLЕФvЪЗъP(guЈЁn)ЯЕПД����ЃЌвЛјМвЕФАl(fЈЁ)еЙГЬЖШЭЌШЫОљРлгЬМХХЗХУмЧаЯръP(guЈЁn)���ЃЌОЭЮвјЖјбд����ЃЌШЫОљРлгЬМХХЗХпhпhЕЭгкжївЊАl(fЈЁ)п_јМв���ЃЌвВаЁгкШЋЧђЦНОљ����ЁЃЮвјзЗЧѓ2060Фъп_ЕНЬМжаКЭ���ЃЌЦфыyЖШпhДѓгкАl(fЈЁ)п_јМв����ЁЃ

ЖЁжйЖYдкѓИцжажИГі���ЃЌЬМжаКЭПДЫЦКмЭ(fЈД)ыs���ЃЌЕЋИХРЈЦ№эОЭЪЧвЛ“Ш§ЖЫАl(fЈЁ)СІ”ЕФѓwЯЕЃКЕквЛЖЫЪЧФмдДЙЉЊ(yЈЉng)ЖЫ����ЃЌБMПЩФмгУЗЧЬМФмдДЬцДњЛЏЪЏФмдДАl(fЈЁ)ы����ЁЂжЦф���ЃЌ(gЈАu)НЈ“аТаЭыСІЯЕНy(tЈЏng)ЛђФмдДЙЉЊ(yЈЉng)ЯЕНy(tЈЏng)”���ЃЛЕкЖўЖЫЪЧФмдДЯћйMЖЫЃЌСІ дкОгУёЩњЛю���ЁЂНЛЭЈ����ЁЂЙЄI(yЈЈ)����ЁЂоr(nЈЎng)I(yЈЈ)����ЁЂНЈжўЕШН^ДѓЖрЕ(shЈД)юI(lЈЋng)гђжа����ЃЌЌF(xiЈЄn)ыСІЁЂфФм���ЁЂЕи?zЈІ)с���ЁЂЬЋъФмЕШЗЧЬМФмдДІЛЏЪЏФмдДЯћйMЕФЬцДњ;ЕкШ§ЖЫЪЧШЫщЙЬЬМЖЫЃЌЭЈп^ЩњB(tЈЄi)НЈдO(shЈЈ)���ЁЂЭСШРЙЬЬМ����ЁЂЬМВЖМЏЗтДцЕШНMКЯЙЄГЬШЅГ§ВЛЕУВЛХХЗХЕФЖўбѕЛЏЬМ����ЁЃКбджЎЃЌОЭЪЧпxёКЯпmЕФММаg(shЈД)ЪжЖЮЌF(xiЈЄn)“pЬМ���ЁЂЙЬЬМ”���ЃЌж№ВНп_ЕНЬМжаКЭ���ЁЃ

Лљгк“ЬМжаКЭ”јМв№(zhЈЄn)ТдФПЫ(biЈЁo)КЭжаПЦдКЬМЃэвбгаГЩЙћЃЌЖЁжйЖYпІ“ЬМжаКЭ”ПђМмТЗОDбаОПЬсГіЮхЗНУцг^ќcЃК

вЛ���ЁЂЪЧ“ЬМжаКЭ”п^ГЬМШЪЧЬє№(zhЈЄn)гжЪЧCгі����ЃЌЦфп^ГЬЂўЪЧН(jЈЉng)њЩчўЕФДѓоD(zhuЈЃn)аЭ���ЃЌвВЪЧвЛіЩцМАVЗКюI(lЈЋng)гђЕФДѓзИя���ЁЃ“ММаg(shЈД)щЭѕ”ЂдкДЫпMГЬжаЕУЕНГфЗжѓwЌF(xiЈЄn)����ЃЌМДеlдкММаg(shЈД)ЩЯзпдкЧАУцЃЌеlЂдкЮДэјыHИ жаШЁЕУ(yЈu)н����ЁЃжајашЗeOбаОПХcж\ЁЂЯЕНy(tЈЏng)ВМОжЁЂЬиЪтжЇГж����ЃЌСІ вдММаg(shЈД)ЩЯЕФЯШпMадЋ@ЕУЎa(chЈЃn)I(yЈЈ)ЩЯЕФжїЇ(dЈЃo)р(quЈЂn)ЃЌЪЙжЎГЩщУёзхЭ(fЈД)ХdЕФживЊЭЦгСІ���ЁЃ

Жў����ЁЂЪЧп@н“ДѓоD(zhuЈЃn)аЭ”ашвЊдкФмдДНY(jiЈІ)(gЈАu)���ЁЂФмдДЯћйM����ЁЂШЫщЙЬЬМ“Ш§ЖЫАl(fЈЁ)СІ”���ЃЌЫљашйYН№ЂўЪЧЬьЮФЕ(shЈД)зж����ЃЌQВЛПЩФмвРППеўИЎиеўбaйNЕУвдMзу���ЃЌБиэдГжЪаіЇ(dЈЃo)Яђ����ЃЌЙФюИ ЃЌЗ(wЈЇn)ВНЭЦпM���ЁЃеўИЎЕФиеўйYН№Њ(yЈЉng)жївЊЭЖШыдкММаg(shЈД)баАl(fЈЁ)���ЁЂЎa(chЈЃn)I(yЈЈ)ЪОЗЖЩЯЃЌСІ ЪЙжајММаg(shЈД)КЭЎa(chЈЃn)I(yЈЈ)ЕФЕќДњпMВНПьгкЫћј���ЁЃдкДЫп^ГЬжа���ЃЌЬиeвЊЗРжЙФмдДrИёУїя@ЩЯqЃЌгАэОгУёЩњЛюКЭЎa(chЈЃn)ЦЗГіПк���ЁЃ

Ш§����ЁЂЪЧжаПЦдКW(xuЈІ)ВПзЩдэФПжЛФмЯШНoГівЛПђМмадНЈзh���ЃЌвдЙЉПЦММНчгеЁЂаое§����ЁЂЭъЩЦ���ЁЃЦкЭћ

RОлБжЧКѓЃЌW(xuЈІ)ВПЕФНЈзhІжајШчКЮЭЦгДЫ“ДѓоD(zhuЈЃn)аЭ”���ЃЌШчКЮдкЮДэјМв(chuЈЄng)аТѓwЯЕжааЮГЩВМОжЭъЩЦ����ЁЂи(zЈІ)ШЮУїД_ЕФбаАl(fЈЁ)ѓwЯЕЕШжиДѓю}���ЃЌгай|(zhЈЌ)адЕФжИЇ(dЈЃo)втСx����ЁЃэФПНMеJщ����ЃЌжајW(xuЈІ)аg(shЈД)НчЊ(yЈЉng)дБќГжщ_ЗХЕФB(tЈЄi)ЖШЃЌVЗК

ЂХc����ЃЌАl(fЈЁ)]ГіЯыЯѓСІКЭ(chuЈЄng)дьСІ;јМвгаъP(guЈЁn)ВПщTдкД_ЖЈТЗОDЕФю}ЩЯПЩПМ]ЯШН(jЈЉng)vвЛЖЮ“АйМв јQ”rЦкЃЌВЛвЊМБгк“ЪеПк”����ЁЃ

ЫФ����ЁЂЪЧ“ДѓоD(zhuЈЃn)аЭ”жа���ЃЌааI(yЈЈ)ЕФ

f(xiЈІ)е{(diЈЄo)ЙВпMOЦфживЊ����ЁЃ“pЬМ����ЁЂЙЬЬМ”“ыСІЬцДњ”“фФмЬцДњ”ОљашвЊдіМгЦѓI(yЈЈ)ЕФю~ЭтГЩБОЃЌШчЙћФГвЛааI(yЈЈ)ВЛЭЌЦѓI(yЈЈ)щgВЛФм

f(xiЈІ)е{(diЈЄo)ЙВпM����ЃЌнБиўЪЙ“ВЛзїщЦѓI(yЈЈ)”Й(jiЈІ)МsСЫГЩБОЃЌФЖјГіЌF(xiЈЄn)“СгХђ(qЈБ)ж№СМХ”ЌF(xiЈЄn)Яѓ����ЁЃвђДЫЃЌЗжааI(yЈЈ)дO(shЈЈ)г“ЬМжаКЭ”ТЗОDМАгааЇЕФМЄю/МsЪјжЦЖШашБMдчЬсЩЯШеГЬ���ЁЃ

Юх����ЁЂЪЧдurјМв����ЁЂ

^(qЈБ)гђЁЂааI(yЈЈ)����ЁЂЦѓI(yЈЈ)ЩѕжСМвЭЅЕФЬМжаКЭГЬЖШЃЌашФЪе���ЁЂжЇЩЖЫгСП���ЁЃФФмдДЯћйMНЧЖШеЃЌ“жЇ”(МДХХЗХ)ЯрІШнвзгСП;“Ъе”(МДЙЬЬМ)гЩгкюаЭЖрг���ЃЌп^ГЬЭ(fЈД)ыs���ЃЌКмыyОЋД_гСПЃЌгШЦфЪЧ“ШЫщХЌСІ”ЯТЕФЙЬЬМдіСПВЛвзД_ЖЈ����ЁЃвђДЫ����ЃЌјМвЊ(yЈЉng)БMдчНЈСЂЯЕНy(tЈЏng)ЕФБO(jiЈЁn)y����ЁЂгЫуЁЂѓИц����ЁЂzКЫЕФЫ(biЈЁo)Ъ(zhЈГn)ѓwЯЕЃЌвдЦксІжајЕФЬМЪежЇ юr���ЃЌБЃзCеЦЮедеZр(quЈЂn)����ЁЃ

Ѓю}ѓИцжа����ЃЌЖЁжйЖYНЈзhЃЌІЮДэХХЗХр(quЈЂn)ЕФЗжХф���ЁЂЬМХХЗХЕФѓИцКЫВщЕШю}пMааЩюШыбаОП����ЁЃЫћеJщЃЌПЦММжЇЮЗНУц���ЃЌпгаКмЖрЛљЕA(chЈГ)адЕФПЦW(xuЈІ)ю}БШШчЖўбѕЛЏЬМІдіиЕФУєИаадЕШашвЊЩюШыбаОПЁЃдк“ЬМжаКЭ”ю}ЩЯ���ЃЌПЦММНчвРШЛШЮжиЖјЕРпh����ЁЃ

ў(jЈД)СЫНт���ЃЌсІ“ЬМжаКЭ”ю}жаЕФПЦММашЧѓ����ЃЌжаПЦдКW(xuЈІ)ВПдO(shЈЈ)СЂжиДѓзЩдэФП“жајЬМжаКЭПђМмТЗОDбаОП”���ЃЌФПЫ(biЈЁo)ЪЧдO(shЈЈ)гГѕВНТЗОD����ЃЌПЩЙЉбаг����ЁЂаог���ЁЂЭъЩЦЃЌЭЌrдкШчКЮТф“ТЗОD”ЩЯ����ЃЌЬсГіВйзїгУцЕФНЈзhЁЃдэФПАДееХХЗХЖЫ����ЁЂЙЬЬМЖЫЁЂеўВпЖЫШ§ЗНУцпMааНMП���ЃЌњР@ЮДэФмдДЯћйMПСПюA(yЈД)y����ЁЂЗЧЬМФмдДеМБШыAЖЮадЬсИпЭОН���ЁЂВЛПЩЬцДњЛЏЪЏФмдДюA(yЈД)y����ЁЂЗЧЬМФмдДММаg(shЈД)баАl(fЈЁ)ЕќДњашЧѓ����ЁЂъЕиЩњB(tЈЄi)ЯЕНy(tЈЏng)ЙЬЬМЌF(xiЈЄn) юyЫу����ЁЂъЕиЩњB(tЈЄi)ЯЕНy(tЈЏng)ЮДэЙЬЬМСІЗжЮі���ЁЂЬМВЖМЏРћгУЗтДцММаg(shЈД)дuЙР����ЁЂЧрВиИпдТЪЯШп_Ы(biЈЁo)ЪОЗЖ

^(qЈБ)НЈзh���ЁЂеўВпММаg(shЈД)ЗжЮібаОПдO(shЈЈ)СЂ9Ѓю}пMаабаОПЁЃ

дШ(nЈЈi)ШнгЩааI(yЈЈ)ЦѓI(yЈЈ)����ЁЂНKЖЫѓwЁЂЕкШ§ЗНC(gЈАu)ЬсЙЉ����ЃЌБООW(wЈЃng)HЦ№ЕНїВЅдаХЯЂЕФФПЕФЃЌШчгаШЮКЮвЩеХcоD(zhuЈЃn)нdэдДC(gЈАu)Т(liЈЂn)ЯЕНтQ���ЃЌИажxжЇГж����ЁЃШчАl(fЈЁ)ЌF(xiЈЄn)Чжр(quЈЂn)ЃЌБООW(wЈЃng)ОнВПЂ

f(xiЈІ)жњпMааЬРэЛђГЗИх����ЁЃ

ДѓаЁБл/МгщLБл

ДѓаЁБл/МгщLБл  ЭкОђCЭкЖЗ

ЭкОђCЭкЖЗ  вККМє/вККуQ

вККМє/вККуQ  ЫЩЭСЦї

ЫЩЭСЦї

еёгхN/ДђЖЯЕСа

еёгхN/ДђЖЯЕСа  ЦЦЫщхN

ЦЦЫщхN  зЅФОЦїЃЈВцЪНзЅзІЃЉ

зЅФОЦїЃЈВцЪНзЅзІЃЉ  зЅуQЦїЃЈУЗЛЈзЅзІЃЉ

зЅуQЦїЃЈУЗЛЈзЅзІЃЉ  ПьQбbжУ

ПьQбbжУ

Т(liЈЂn)ЯЕЮв Contact us

Т(liЈЂn)ЯЕЮв Contact us

ЮЂаХЖўОSДa

ЮЂаХЖўОSДa  ЮЂВЉЖўОSДa

ЮЂВЉЖўОSДa